Les élections municipales d’Ergué-Gabéric (1791-1984)

Historique sommaire publié dans le bulletin municipal d’Ergué Gabéric en décembre 1984.

Les élections municipales sont toujours l’un des grands moments de la vie communale. 1983 a été un bon cru, dans la bonne tradition d’Ergué : bourgeonnements d’affiches, crépitations oratoires, résurgences de vieilles querelles et même un recours en annulation : tout y était, mais là n’est pas notre propos. I l nous a paru intéressant de remonter le temps à la recherche des croustillantes élections d’antan et de retrouver l’époque pratiquement révolue où lelemaire – An Aotrou Maer – roi des notables paysans régnait en maître sur le Grand-Ergué.

Les institutions communales ont été créées à la révolution et ont beaucoup évolué depuis, mais qu’en était-il sous l’ancien régime ?

La paroisse d’Ergué-Gabéric était gérée avant 1789 par un corps politique d e 12 membres qui s e réunissaient ordinairement dans l e porche de l’église pour délibérer des affaires tréviales, des dépenses et recettes des différentes chapelles. Le changement de personnes se faisait au premier mai de chaque année lors des comptes annuels de gestion. C’est alors qu’on nomme les asséeurs chargés de l’assise et d e la cueillette des impôts, les collecteurs pour les rôles de garnison, le

député des grands chemins pour défendre les intérêts de la communauté paysanne, les fabriques et un greffier. Ces douze hommes font généralement partie de l’aristocratie paysanne, Ils sont tous propriétaires terriens, connaissent u n peu l e français et certains l’écrivent e t le lisent. Le corps politique peut

donc être considéré comme l’ancêtre des conseils municipaux et un contre-pouvoir efficace à l’époque de la puissance déclinante des nobles et celle montante de l’administration.

L’élection des Conseils Municipaux

a ) Suffrage Censitaire e t nomination préfectorale

Les communes ont été instituées par la loi des 14-22 décembre 1789, reprenant pour la plupart les territoires des anciennes paroisses. Ce fut le cas pour Ergué Gabéric on rajouta juste le quartier du Cleuyou qui faisait partie de l’ancienne paroisse de Lanniron. Un corps municipal était élu et un bureau chargé d’exécuter les décisions.

En l’an 3, les corps municipaux sont supprimés et remplacés par des municipalités de canton pour les communes de moins de 5000 habitants.

Ergué-Gabéric fait alors partie d u canton d’Ergué-Armel avec Penhars, Saint-Évarzec e t Kerfeunteun. I l y a à cette époque 135 gabéricois qui ont le droit de vote, les 135 qui payent le plus d’impôts. Les conseillers élus doivent prêter un serment individuel de “haine à la royauté et à l’anarchie, de fidélité et d’attachement. à la République et à la Constitution de l’an 3″.

La loi du 2 8 pluviôse an 8 supprime ce régime. Chaque commune possède un conseil municipal nommé par les préfets. Le maire également nommé pouvait être révoqué mais

le plus souvent il proposait sa démission, comme Jérome Crédou qui écrit au préfet en 1820 :

”…J’exerce depuis plus de 7 ans les fonctions de maire d’Ergué-Gabéric. Je me suis fait un devoir d e les remplir… mais mon âge e t mon infirmité m’ordonnent la démarche que je

fais aujourd’hui… je vous prie de bien vouloir agréer ma démission.”

Le Préfet, le Comte d’Arras accepte cette démission et

répond à J . Crédou : “Je vous prie de m’indiquer quelques

candidats qui puissent vous remplacer”

Voilà comment on remplaçait les maires. Celui-ci, sous la restauration, devait

prêter serment de “fidélité au Roi e t à la famille royale”. Le maire proposait également plusieurs noms, deux généralement, pour remplacer les conseillers dont les places étaient

vacantes.

En 1831, les conseils municipaux sont élus au suffrage censitaire, mais les maires continuent à être nommés par le Préfet, ainsi que les adjoints.

Le vote, qui se passait dans la “chambre de la maison Guyader au bourg” en 1837 ou dans une autre maison particulière, consistait à réunir les 155 votants, chacun prêtait serment: “Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte Constitutionnelle et aux lois du Royaume”. Le scrutin durait trois heures, et le nombre de votants oscille de 37 en 1837 à 127 en 1840. La moitié des 16 conseillers était renouvelée tous les trois ans.

E n 1840 Hervé L e Pétillon fait une réclamation parce que 2 bulletins portant son nom ont été annulés. Le Pétillon, en effet, s e chargeait d’écrire les bulletins de vote pour les électeurs illettrés. Or l’un d’eux, en se faisant lire le bulletin par

quelqu’un d’autre, s’est aperçu que Le Pétillon y marquait son nom contre la volonté de l’électeur.

Autre incident dans cette élection : 2 scrutateurs ont refusé de signer “parce que les nouveaux élus avaient été désignés parmi les partisans d u projet d u déplacement d u bourg.”

b ) Le suffrage universel :

En 1848, le suffrage universel est instauré. Le nombre d’électeurs passe de 155 à 477. Seuls les hommes votaient. Pour une première, seuls 209 électeurs s e sont déplacés en 1848, et c’est un notaire, Le Ster, qui obtient le plus de voix

(183) ; le maire sortant n’en a que 130. Il est quand même réélu.

En 1852, les Conseillers doivent prêter serment à la Constitution, et fidélité au Président. Serment qui va évoluer en 1853, après le coup d’état de Napoléon III, en un “je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur”

Le nombre des votants évolue peu sous l’empire et se situe vers 250 pour 500 inscrits, soit 50 %. L’analphabétisme, probablement, explique cette désaffection pour les urnes.

De 1870 à 1881 le civisme progresse, 396 votants en 1878, un an après que le Procureur de la République ait demandé des sanctions pénales contre le Maire pour irrégularités sur les registres d’état-civil.

c) Le Maire est élu :

En 1881 nouvelle loi : cette fois-ci les conseillers sont élus au suffrage universel, et le maire par les conseillers. Deux listes sont en compétition, une conservatrice et une républicaine. La liste conservatrice l’emporte avec 250 voix de moyenne, contre 190 à la liste républicaine. Jean Mahé est élu maire. Cette élection est contestée : pour des problèmes d’ouverture tardive des bureaux de vote, mais surtout, et c’est révélateur de l’ambiance de l’époque : la liste majoritaire est accusée d e manœuvres condamnables : D’avoir distribué des boissons ;

Monsieur Bolloré a menacé ses ouvriers de les congédier s’ils ne votaient pas pour lui ;Les mendiants ne seront plus admis au Bureau de Bienfaisance s’ils ne votent pas pour la liste conservatrice. Sont rapportés pour l’enquête les dires de Jean Yaouanc :

“Vous voyez que les Jésuites sont chassés, et les prêtres le seront aussi, s i les listes républicaines obtiennent la majorité ; le crucifix sera retiré des écoles…”

Un conseiller sera invalidé. Jean Mahé est élu maire, mais meurt en 1882. I l est remplacé par Hervé Le Roux qui restera 24 ans à la tête de la Commune.

A chaque élection pratiquement, les républicains con-

testent les résultats ou ne se présentent pas.

En 1892, le sieur Le Gay fait un recours devant le Conseil d’État, qui annule les élections. Motif : “‘un des vicaires d’Ergué a appelé en chaire à “bien voter” car les bulletins seraient comptés aussi le jour du Jugement Dernier”. En 1893, 512 votants sur 594 inscrits ; la liste conservatrice l’emporte largement, avec 100 voix d’avance.

Les joutes électorales sont particulièrement rudes à cette époque, entre républicains anticléricaux et conservateurs cléricaux.

Voici comment est décrite la commune dans un rapport officiel de la Préfecture, en 1912 : “Cette commune a toujours été réactionnaire. Le maire est un paysan manquant de franchise… Cette commune est sous la domination du Maire, et

de Mr Bolloré qui dispose d’un nombreux personnel. Elle a néanmoins une tendance à venir à la République, et Mr Cornic, vétérinaire départemental, pourrait intervenir utilement auprès d e quelques amis politiques, e n vue de la constitution

d’une liste républicaine”

Il faudra attendre 1925 pour voir une liste radicale prendre la direction des affaires. C’est l’époque du Cartel des Gauches, et la liste obtient de 311 à 358 voix contre 240 à 294 à la liste conservatrice qui se dit d’union républicaine.

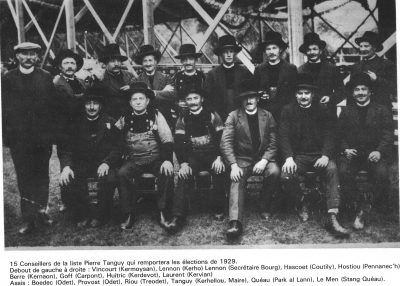

En 1929, Pierre Tanguy à la tête d’une liste U.R.D. conquiert la mairie ; il sera réélu en 1935.

La guerre ne perturbe pas le travail des conseils municipaux. 5 d’entre eux sont mobilisés, les treize autres continuent à gérer la commune jusqu’au 18 Mai 1941.

Le 29 avril 1945, c’est l’élection du premier Conseil Municipal au suffrage universel. Les femmes votent pour la première fois, une seule se présente sur l a liste du maire sortant, Pierre Tanguy. Une liste radicale menée par jean Le Menn et une liste communiste, qui s’intitule “républicaine et anti-fasciste” représentaient la gauche; elles feront union au second tour, et Jean Le Menn est élu maire pour deux ans.

Le 19 octobre 1947, trois listes sont en présence : la communiste menée par Jean Louis Thomas, la radicale par Jean Le Menn, et la MRP par Pierre Le Berre ; victoire MRP, Corentin Signour est élu maire.

En 1953, même cas de figure : trois listes, et fusion des deux listes de gauche au deuxième tour. Jean Le Menn est élu maire.

Renversement de situation e n 1959 : la liste de gauche est battue, Jean Marie Puech est élu maire. Il sera réélu en 1965 et 1971. Un bail de 18 ans, qui s’achève en 1977 avec le retour de la Gauche à la tête de l a Commune. Cette fois-ci, c’est la

désunion dans l’autre camp ; Pierre Faucher seul élu au premier tour devient maire.

E n 1983, c’est exactement la figure inverse : deux listes à gauche… Jean Le Reste en profite et s’installe aux commandes. Le nouveau régime électoral prévoit une représentation des listes mentionnées.

Il – LE TOURNANT DE 1977 :

La première constatation que l’on peut faire, c’est la relative longévité des maires d’Ergué : environ 10 ans de moyenne, avec 2 extrêmes : Hervé Le Roux, de Mélénec, qui a tenu 24 ans et est mort à la tâche et d’autre part Jean Mahé qui mou-

rut en 1882, après 19 mois d’exercice.

La caractéristique essentielle est bien sur l’appartenance de tous ces maires au milieu des propriétaires terriens généralement aisés. L e pouvoir communal appartient logiquement à l a classe dominante.

Au 19e siècle, le Préfet nomme le Maire parmi les conseillers élus. Dans u n premier temps, les électeurs sont 150 : les 150 plus riches de l a commune, donc presque tous des propriétaires terriens. A noter cependant que Nicolas Le Marié, fondateur du Moulin à Papier d’Odet en 1822, se voit proposer le poste d e maire, qu’il refuse dans une lettre a u Préfet datée du 1er Février 1832 :

“Je suis extrêmement flatté de cette preuve de confiance… mais une fabrique nouvelle que j’ai créée, et qui exige tous mes soins par l’extension que je lui donne en c e moment, ne me laisse pas le temps nécessaire”.

Le Préfet refuse cette démission, e t Nicolas Le Marié sera maire d’Ergué Gabéric de Février à Octobre 1832. Il démissionne ensuite e t c’est René Laurent de Squividan qui reprend le flambeau.

En 1848, le suffrage universel est établi, pour les hommes seulement. Parmi les électeurs, 85 % de paysans ; lé rapport de force est évident. Pourtant, de 1840 à 1848, celui qui recueille le plus d e voix est un notaire d e Quimper, Auguste

LE STER, qui n’aura jamais cependant une place d’adjoint, et encore moins de maire. Ce personnage disparait d’ailleurs d’Ergué e n 1850, et doit être déclaré démissionnaire.

Même phénomène e n 1871 o ù Prosper Le Gay, propriétaire non cultivateur fait le meilleur score aux élections. Quant à René Bolloré, que ce soit l e père mort en 1882 o u son fils, ils sont réélus régulièrement, mais n’occupent jamais d e place

d’adjoint.

Yves Charruel, industriel, sera également élu sans occuper de place prépondérante dans le Conseil.

Quant aux papetiers, ils n’apparaissent jamais dans l’histoire politique locale avant Jean Le Gall, comptable à Odet, nommé Premier adjoint en 1959. Ils sont rares à s e présenter aux élections : 3 en 1945, 3 en 1947, 3 en 1965. C’est pourquoi les élections de 1977 apparaissent comme un raz-de-marée des fonctionnaires, et pour la première fois le maire élu n’appartient pas à l a classe paysanne. Ce tournant historique est confirmé en 1983, puisque les trois têtes d e liste étaient

employés de collectivités publiques. Cette évolution est tout à fait logique, compte tenu du profil des Gabéricois, pour l’essentiel vivant d’activités tertiaires liées à l a ville de Quimper.

Mais 1977 marque aussi l’arrivée des femmes a u Conseil Municipal. De 1945 à 1977, aucune femme n’a été conseillère municipale, et elles étaient rares à se présenter aux

suffrages de leurs concitoyens. La première et la seule en 1945 fut Mme Blanchard, sage-femme à Keranna. Pourtant Ergué-Gabéric doit être l’une des rares communes à avoir eu une femme conseillère municipale avant 1945, avant qu’elles aient

le droit d e vote. Il s’agit de Mme Ferronnière, née Grigran du Moulin, dont le mari était ingénieur chimiste à Odet.

Les dernières élections ont confirmé le tournant d e 1977 : fin d e la suprématie paysanne, et arrivée des femmes.

C’est donc un pas important qui a été franchi vers une démocratisation plus grande de l a vie communale, et une meilleure représentation d e toutes les couches sociales dans l e Conseil.